理工学部

科学を活かし、豊かな価値を創造しよう

理工学部は、ものごとを科学的に研究し、新しいものを創造し、社会を豊かにする大変魅力的な学部です。これまで先人達は、自転車から自動車、航空機、ロケットを実現し、宇宙へ人工衛星を旅立たせました。離れた場所と通信するため、現在では電磁波を利用したスマートフォンなど高速ディジタル無線通信を皆が利用しています。大量のデータを共有できるようになり、データを人工知能(AI)により人に代わり解析し社会問題を扱うこともできます。これは理工学の一例です。皆さん理工学部で新しい社会を築きましょう。

理工学部の特色

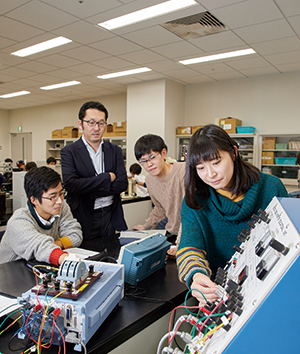

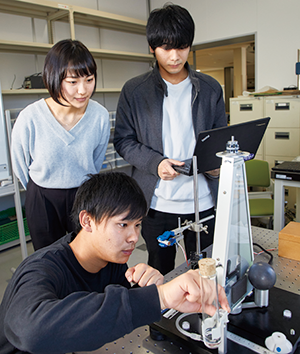

充実の設備で「ものづくり」の現場感覚を経験

学生のものづくりを支える各種設備や作業スペースを完備した「ワークショップ」を設置しており、既存の工作機械を使ってのものづくりはもとより、図面をもとに「研究装置」そのものから手作りすることも可能です。

「PBL」で実践的な問題解決力を鍛える

理工学部の学生に求められる問題解決力を鍛えるのが「PBL(Project Based Learning)」です。自ら課題を見つけ、個人または少人数のグループで解決策を見いだしていく中で、実践的なスキルが身に付きます。

3~5割の学生が大学院に進学

研究成果は毎年多くの論文誌への掲載、国際会議での発表・受賞などにつながっています。学ぶほどに奥深く、やりがいを感じ、学科により約3~5割の学生が卒業後の進路に大学院を選択しています。

機械工学科 機械工学専修

持続可能な社会構築に「ものづくり」の技術で貢献する

機械工学とは、機械を設計・製作するための学問です。あらゆる製造分野を支え発展させる「ものづくり」の基礎であり、日本が世界に誇る製造技術の根幹といえる分野です。本専修では、熱力学・機械力学・流体力学・材料力学を基礎に、航空宇宙分野やデータサイエンス、情報工学、電気・電子工学、経営マネジメント領域まで、技術開発の可能性を追究し続けています。

JAXAとの連携プロジェクトで高度な研究に触れる

6つの履修コースで最先端工学を学ぶ

- ヒューマンロボティクスコース

介護補助ロボットなど、自立型の次世代ロボットの開発を目指す。 - エアロダイナミックデザインコース

環境負荷の低減に寄与する、流体関連機器の空力設計技術を習得する。 - 環境・エネルギーコース

資源循環型エネルギー社会を構築するための「ものづくり」を学ぶ。 - エアロスペースマテリアルコース

耐久性、安全性、信頼性に足る航空機や宇宙往還機などの先端技術を修得する。 - 材料物性・強度コース

機械部品の高度強化・軽量化・高機能化の要求を満たす技術を修得する。 - デジタルエンジニアリングコース

設計工学やデータサイエンスなどのデジタルものづくりを総合的に修得する。

機械工学科 航空操縦学専修

「機械工学に強いパイロット」と「飛べるエンジニア」を育成

本専修では、航空機の操縦とそのために必要な機械工学を学ぶことで、現在、世界的に不足傾向にあるパイロットと、高度な機械工学の知識を身に付けた航空エンジニアの育成を目指しています。卒業後は、プロパイロットのライセンスを取得してエアラインを目指す道や、航空業界や製造業を目指す道が開かれています。

1年次から認定施設での操縦実習を実施

航空会社や航空局、自衛隊での操縦士養成実績を持つ教授陣が指導

「飛べるエンジニア」として進路選択することも可能

電気電子工学科

世界中の人々の暮らしを支える、社会に不可欠な技術を学ぶ

家電製品から航空機や自動車、ロボット、エネルギー供給まで、幅広い分野に及ぶ電気や電子の仕組みを理解したり、電気や電子を産業に応用したりする技術を研究する学問が電気電子工学です。本学科では「共創」という学科理念のもと、これらの幅広い領域で貢献できる広い視野、創造性、ビジネスセンスを持った技術者・研究者を育成しています。

大学院生と学会発表にもチャレンジ

現代社会の最先端にリンクする5つのコース(他コースの科目も自由に選択できます)

- 電気エネルギーエンジニアリングコース

カーボンニュートラルに根差した電動化技術・電力システムを学ぶ。 - マイクロ・ナノエレクトロニクスコース

最先端エレクトロニクス技術の開発、高機能・高性能素子材料の開発を行う。 - 回路デザインコース

回路・ネットワーク工学の基礎、情報処理、ロボティクスの根幹技術などを修得。 - 通信システムコース

モバイル端末、品質の優れた通信環境、光高速通信などを研究する。 - 知能ロボットコース

センサなどによる計測技術や、人工知能を構成するソフトウェア技術を研究。

応用情報工学科

安全・安心な情報環境と新しい価値の創造に挑む人材を育成

応用情報工学は、私たちの生活全てに関わる基盤技術である情報通信技術(ICT)を理解し、新たな利用法の研究・開発をする学問です。本学科では、基礎をしっかり学ぶとともに、多様化を続ける現代社会の中で発生するさまざまな問題に対処し、前例のない新しい価値を創造・提言できる優秀なエンジニアや研究者の育成を目指しています。

プレゼミや上級生による学習相談などサポートが充実

情報化社会のキャリアを形成する5コース(他コースの科目も自由に選択できます)

- 情報ネットワークコース

次世代情報ネットワークインフラとサービスを創出する人材を育成する。 - 人間環境・生体情報コース

ICT社会実現のためのスキル修得と生体情報処理や医療・福祉・介護などへの応用技術を学ぶ。 - 社会情報コース

インターネット/Webを用いたより使いやすいサービスを創出する。 - loT情報コース

電気機器の制御システムを学び、ユビキタス情報、IoT社会の確立に貢献する。 - 基礎情報コース

独自の計算システムを設計・実装できる開発エキスパートを育成。

経営システム工学科

企業経営の課題を数理的に理解・解決する人材を育成

経営システム工学とは、企業の人・モノ・お金・情報にまつわる仕組みに関する課題を工学的アプローチで解決する学問です。本学科では、企業組織の中の問題を数理モデルで表現し、多様な解析手法を使って問題に対する提言を行う力を育成。企業が抱えている課題を数理的に理解し、経営イノベーションに取り組める人材を育成します。

数理科学や情報科学を諸問題の解決に活用

目標に合わせた4分野(他分野の科目も自由に選択できます)

- 数理システム分野

経営に関わるさまざまなシステムを数理化し、リスク評価を行う人材を育成。 - 企業システム分野

企業の仕組みや会計などを理解し、技術開発・リスク管理を行う人材を育成。 - 社会システム分野

政策の立案や環境マネジメントなどを数理工学的に行う人材を育成。 - 生産システム分野

プロジェクトマネジメントの技術を実際の問題解決に応用できる人材を育成。

創生科学科

理・文の枠を超え問題解決する「理系ジェネラリスト」育成

科学の礎である物理学と数理学を基礎に、理系・文系という枠組みを超えてあらゆる分野に自分の力で切り込みマネジメントする方法を追究する学科です。「科学のみちすじ」と呼ぶ科学的問題解決の方法と理論を修得し、地球温暖化、資源エネルギーの枯渇、少子高齢化など現代の諸問題に対峙できる「理系ジェネラリスト」の育成を目指します。大学院でさらに学びを深めることができます。

理論を実践に展開する3フィールド

- 自然フィールド

自然現象や物質の性質を解明 - 人間フィールド

コミュニケーション能力を養成し、人間社会を理解 - 知能フィールド

人間の知能・知識をコンピューター上で再構築