研究室の学び

多くの多細胞生物は、有性生殖の際に卵や精子などの特別な細胞を分化させ、それらが結びつくことで次世代が生まれます。私たちの研究室では、単細胞モデル緑藻のクラミドモナスに近縁でありながら、多細胞体制をもつユードリナを用いて、有性生殖に関わる細胞の働きを研究しています。研究の基本は、細胞をよく観察し、仮説を立て、実験で検証すること。この興味深い生物の研究を通して、観察力を磨き、深く考え、問題を解決する力を養います。

社会との接点

有性生殖は、生物が子孫を残しながら遺伝的多様性を生み出し、環境の変化に適応するための重要なしくみで、配偶子の形成、受精、接合子の成熟などのステップを経て進みます。多細胞生物の有性生殖は、同型配偶(同じサイズの配偶子同士が接合)から、卵生殖(卵と精子が分化して受精)へと進化したことがわかっています。しかし、この過程で配偶子の接合がどのように変化したのかは、まだよくわかっていません。この進化過程を調べるのに適した研究材料が緑藻のボルボックスの仲間です。特にユードリナは、有性生殖の進化の中間段階の性質を持つ生物で、単細胞のクラミドモナスと比較すれば、有性生殖の進化に伴って、細胞の働きやふるまいがどう変化したのかを探ることができます。有性生殖とその進化のしくみが解明できれば、生物多様性の保全や生態系の維持にも繋がる可能性があります。

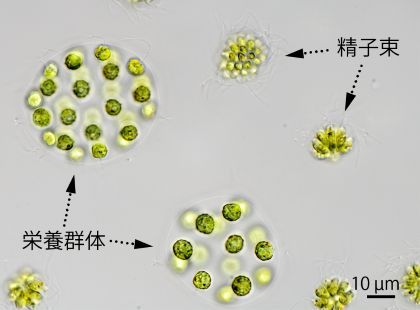

ユードリナの16または32細胞からなる栄養群体と精子束(細長い精子の集合体)

主な研究テーマ

- 緑藻ユードリナの配偶子誘導メカニズムの解明

- ユードリナの精子束と単独精子の鞭毛運動解析

- ユードリナの受精過程における細胞間相互作用の解明

- 多細胞生物の進化に伴う有性生殖メカニズムの変遷の解明

© Hosei University